“我永远不会放手或永远传承下去。”鹤峰古戏

发布时间:2025-10-22 12:08

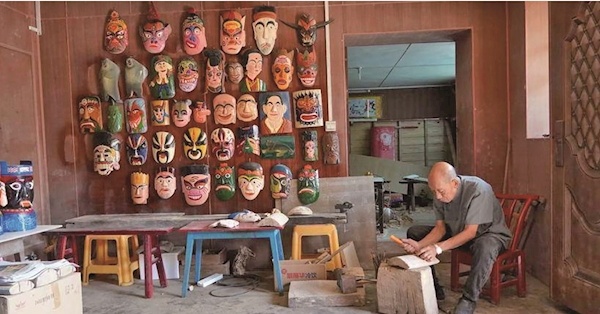

刘学庆在“上帝的工坊”工作 楚天都市吉木新闻提供(记者李博 通讯员沈玉杰 梅艳)在雕琢、打磨、抛光之间,一块简单的木头逐渐“开山”,露出了傩面的傲人气场。 10月19日,79岁的刘雪清在湖北省鹤峰县五里市的家中与穆穆交谈。 20年来,在这个被他称为“上帝工坊”的房间里,他用了近150个面具,默默守护着“中国戏剧活化石”和风傩戏的血脉和根基。 “我所有的孙子们都认可了我在陈列室里的作品。”柳雪晴抚摸着刚做好的面具,眼里带着笑意。选材、干燥、挤压、雕刻、雕花、抛光、彩绘……每一道工序都是他60年木工技艺的凝结,20多个步骤掌握在他的手中。从17岁学习到嫁妆盖房,晚年致力于雕刻傩面,每一个角落的凿子都见证了工艺的沉淀与升华。雕塑之路并不平坦。 “一开始有很多事情做不好,就扔掉了,重新开始。直到第三幅作品,我才做到了一定程度。”刘学庆回忆道。如今他已将古法铭刻在心。 “凯翔”的眼睛要突出,以显示力量,“计算器”的额头要布满皱纹,以显示智慧,女人面具的线条要流畅。据说,它的魅力在于眉心和嘴角之间。 “只有把自己的喜怒哀乐全部表达出来,才能达到标准。”刘学庆制作的傩面不仅是一门手艺,更是傩戏表演的灵魂。完成一套基本的面具通常需要数十天的时间。除了传统的炭作为演员,他还为邻居定制特殊的面具。 “他做事一丝不苟,要么不做,要么全力去做。”孙女陈小燕说,她一直受到祖父的手艺的启发。不过,傩面具的制作也面临传承问题。学习周期长,收入低。于是,很多年轻人离开了劳动力队伍,这项技术处于“后继无人”的状态。柳学清的弟子虽有数人,但能够长期坚持下去的却寥寥无几。村民余光瑞感叹道:“我很敬佩他这么多年坚持做传统工艺,而且还这么有干劲。” “我永远不会放弃,并将继续传播这个信息。”刘学庆抚摸着凿子,强调道:“如果有人认可,我的努力就会得到回报。”这种坚韧也体现在我们保护当地人的努力中。非物质文化遗产。鹤峰县文化和旅游局非物质文化遗产处官员何剑波表示,他们正在寻找新的土地来传承这项古老的技艺,建立培训中心并组织演出。 “我们希望鹤峰市的非物质文化遗产能够代代相传、永垂不朽。”

刘学庆在“上帝的工坊”工作 楚天都市吉木新闻提供(记者李博 通讯员沈玉杰 梅艳)在雕琢、打磨、抛光之间,一块简单的木头逐渐“开山”,露出了傩面的傲人气场。 10月19日,79岁的刘雪清在湖北省鹤峰县五里市的家中与穆穆交谈。 20年来,在这个被他称为“上帝工坊”的房间里,他用了近150个面具,默默守护着“中国戏剧活化石”和风傩戏的血脉和根基。 “我所有的孙子们都认可了我在陈列室里的作品。”柳雪晴抚摸着刚做好的面具,眼里带着笑意。选材、干燥、挤压、雕刻、雕花、抛光、彩绘……每一道工序都是他60年木工技艺的凝结,20多个步骤掌握在他的手中。从17岁学习到嫁妆盖房,晚年致力于雕刻傩面,每一个角落的凿子都见证了工艺的沉淀与升华。雕塑之路并不平坦。 “一开始有很多事情做不好,就扔掉了,重新开始。直到第三幅作品,我才做到了一定程度。”刘学庆回忆道。如今他已将古法铭刻在心。 “凯翔”的眼睛要突出,以显示力量,“计算器”的额头要布满皱纹,以显示智慧,女人面具的线条要流畅。据说,它的魅力在于眉心和嘴角之间。 “只有把自己的喜怒哀乐全部表达出来,才能达到标准。”刘学庆制作的傩面不仅是一门手艺,更是傩戏表演的灵魂。完成一套基本的面具通常需要数十天的时间。除了传统的炭作为演员,他还为邻居定制特殊的面具。 “他做事一丝不苟,要么不做,要么全力去做。”孙女陈小燕说,她一直受到祖父的手艺的启发。不过,傩面具的制作也面临传承问题。学习周期长,收入低。于是,很多年轻人离开了劳动力队伍,这项技术处于“后继无人”的状态。柳学清的弟子虽有数人,但能够长期坚持下去的却寥寥无几。村民余光瑞感叹道:“我很敬佩他这么多年坚持做传统工艺,而且还这么有干劲。” “我永远不会放弃,并将继续传播这个信息。”刘学庆抚摸着凿子,强调道:“如果有人认可,我的努力就会得到回报。”这种坚韧也体现在我们保护当地人的努力中。非物质文化遗产。鹤峰县文化和旅游局非物质文化遗产处官员何剑波表示,他们正在寻找新的土地来传承这项古老的技艺,建立培训中心并组织演出。 “我们希望鹤峰市的非物质文化遗产能够代代相传、永垂不朽。” 下一篇:没有了